不妊治療の中でも最も妊娠率の高い治療法である体外受精ですが、それには様々なステップがあります。多くの方は体外受精というと「採卵」のイメージを強く持たれていますが、実際は卵子を採っても、採れた卵子は全て移植できるわけではありません。採卵した後正常に受精し、受精卵が順調に育つかも大きなポイントになります。今回はその受精卵について、育った後の評価法であるグレードやその後の移植や着床率を上げる方法について解説をしていきます。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本IVFレディースクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

目次

胚盤胞とは?

胚とは、精子と卵子が受精し、分裂した受精卵のことです。

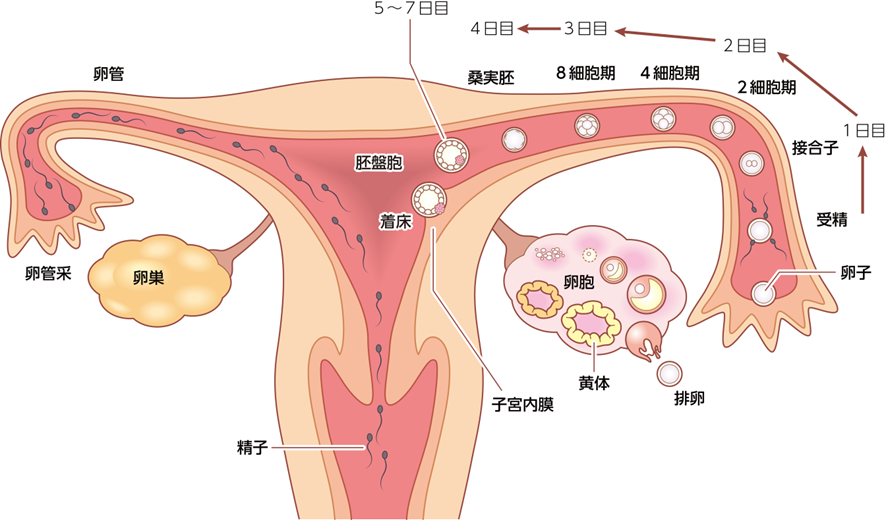

採卵して得られた卵子は、男性側の精子所見によりふりかけ法または顕微授精で受精させます。その後下記のような流れで培養し、5-6日目まで発育した胚を「胚盤胞」と呼びます。

受精1日目

正常受精卵では、二つの前核(雄性前核と雌性前核)が確認できます。

受精3日目

細胞の分割が進み、8個ほどの細胞に分かれます。

受精5-6日目

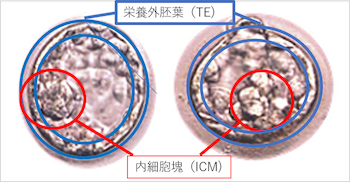

将来、赤ちゃんになる内細胞塊(ICM)、胎盤になる栄養外胚葉(TE)に分かれます。それぞれの細胞の状態について、細胞数が多いか細胞同士が密に接着しているかで評価を行います。良好胚盤胞については凍結、または移植を行います。発生速度の遅い胚については、受精6日目、7日目まで培養を続け凍結することもあります。

以前は受精後3日目までしか体外での培養ができませんでした。1-3日目まで育った胚を初期胚と呼び、初期胚移植が行われていました。しかし、培養技術の進歩により5-6日目まで培養が可能になりました。5-6日目胚盤胞まで発育する胚はそれだけ生命力が強いとも言え、初期胚移植よりも高い着床率が見込め、現在では多くの施設で胚盤胞移植が行われています。

受精卵が成長するケース・成長しないケース

受精卵すべてが順調に育つわけではなく、途中で発育が停止してしまう受精卵も少なくありません。

成長しないケースには男女ともに原因があります。

①卵子の質が悪い

受精卵が成長しない大きな理由の一つは卵子そのものの質が低下していることです。卵子は胎児のときに作られ、その後新しく作られることはないため、「自分の年齢=卵子の年齢」となります。年齢とともに卵子は質が低下し、染色体異常が増えるため、途中で成長が停止してしまいます。

②精子の質が悪い

以前は女性の年齢のみが妊娠率に直結するという意見がありましたが、最近では精子も加齢とともに質が低下することが指摘されています。精液検査で運動精子の数に問題がなくても、実際それぞれの精子のDNAが問題ないかまではわかりません。

卵子、精子の質が悪いと異常受精が起きたり、受精は正常に起こっても途中で細胞分裂が停止してしまうことがあります。

胚盤胞のグレードとは何か

胚の分割が進み胚盤胞になると、赤ちゃんになる細胞、胎盤になる細胞に分かれてきます。それぞれの細胞数胚盤胞の成長段階により分類したものがグレードで、一般的にはGardner分類と呼ばれる方法で評価されています。

胚盤胞は着床直前の胚であり、そのグレードは着床のしやすさや出産率と関連すると考えられています。

| 胞胚腔の広がりと孵化 | ||

|---|---|---|

| 1 | 初期 | 胞胚腔が胚の半分未満 |

| 2 | 胚盤胞 | 胞胚腔が胚の半分を超える |

| 3 | 完全 | 胞胚腔が胚全体に達する |

| 4 | 拡張 | 胞胚腔が広がり、透明帯(胚の外側を包む膜) が薄くなる |

| 5 | 孵化中 | 胚盤胞の一部が透明体から出始める |

| 6 | 孵化後 | 胚盤胞が透明体から完全に出る |

内細胞塊(ICM; inner cell mass):将来胎児になる部分の細胞

栄養外胚葉(TE; trophectoderm):将来胎盤になる部分の細胞

| 胎盤になる細胞(TE) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 密で細胞数が 多い |

まばらで細胞数が 少ない |

細胞数が 非常に少ない |

||

| 胎児になる細胞 (ICM) |

密で細胞数が 多い |

AA | AB | AC |

| まばらで細胞数が 少ない |

BA | BB | BC | |

| 細胞数が 非常に少ない |

CA | CB | CC | |

実際は、3(胚盤胞の進み具合)A(ICM:赤ちゃんになる細胞の評価)B(TE:胎盤になる細胞の評価)の順番で表記されます。

例

5AA:孵化中胚盤胞の段階まで進んでおり、赤ちゃんになる細胞も胎盤になる細胞も両方最も良い評価

4AB:拡張胚盤胞になっており、赤ちゃんになる細胞の評価は最良、胎盤になる細胞の評価は真ん中の評価

などとなります。

数字の部分については、数が大きい方が胚盤胞の成長の速度が良いということになります。また、アルファベットの部分についてはA>B>Cの順に良好なグレード判断されます。

グレードが高い方が妊娠率が高いという傾向はあるため、現状は移植する順番を考える際には大きな判断材料となります。ただし、これらの評価はあくまで見た目の評価であり、実際にその受精卵の染色体が正常か?を確実に判断するわけではありません。施設によっても評価が異なる場合も珍しくなく、また、グレードの高い胚を移植しても妊娠せず、最後の最もグレードの低い胚を移植したら妊娠した、という例も多くあります。そのため、グレードの低い胚しか凍結できなくても、悲観しすぎないようにしましょう。

本当に受精卵が正常と言えるかはPGT-A(着床前検査:受精卵の一部を採取し、その遺伝子を調べて数が正常か調べる検査)を行わないとわかりませんが、行うには適応があり全ての人に行えるわけではないこと、自費診療であり、非常に高額になることなど、誰にでも簡単に行えない部分もあります。

そのため、現状はグレードを最も重視して移植に臨むのが現実的と言えます。

グレード別出産率

| グレード | 出産率 |

|---|---|

| AA | 47% |

| AB/BA | 42% |

| BC | 33% |

| CB | 25% |

| CC | 14% |

Human Reproduction, Volume 37, Issue Supplement_1, July 2022, deac104.008,

Low grade blastocysts result in healthy live births and should not be discardedより

上記は中国とオーストラリアとニュージーランドの14施設からの合同報告です。2009-2020年において10,978のカップルを対象としています。

BC/CB/CC の胚盤胞はいわゆる良好胚盤胞とされるAA/AB/BA/BBの胚盤胞と比較すると成績は下がるものの、胚盤胞になった時点で一定以上の出産率があると言えます。

実際の妊娠率は施設によっても異なります。保険診療となり、年齢により移植の回数の上限があるため、病院によっては一定のグレード以下のものは凍結しない、としている場合があります。グレードの高い胚盤胞を目指したい気持ちもよくわかりますが、一方で年齢が上がると良いグレードになりづらかったり、そもそも胚盤胞にならなくなることもあります。実際にどこを目指して移植に臨むか(一定以下は破棄するのか、そもそも胚盤胞を目指すべきかなど)は、年齢やそれまでの治療の経過を総合的に判断する必要があります。

胚盤胞移植法とは?メリット・デメリットについて

胚移植とは、「受精卵(胚)を子宮に戻すこと」を言います。「初期胚移植(3日目まで培養)」か「胚盤胞移植(5-6日目まで培養)のいずれかの選択肢があります。

採卵した卵子を採取した精子と受精させ、正常受精が確認できると培養を行います。

胚盤胞移植とは、この5-6日目まで発育した胚を移植することです。全ての受精卵が胚盤胞になるわけではなく、個人差や年齢、周期によりその確率は大きく変わります。

以前は3日目までしか体外での培養ができませんでしたが、培養技術の進歩により5-6日目まで培養が可能になりました。胚盤胞まで発育する胚はそれだけ生命力が強いとも言え、初期胚移植よりも高い着床率が見込めます。

胚盤胞移植のメリット

妊娠率が高い

5-6日目まで発育した良好な胚を選択できるため、初期胚(3日目)と比べ妊娠率が高くなります。

異所性妊娠の可能性が低くなる

子宮内膜ではない場所に着床してしまうことを異所性妊娠と言います(主に卵管に着床することが多いです)。自然妊娠でも数%の確率で起きますが、子宮内に胚を戻す体外受精の胚移植でもその可能性を0にすることはできません。ただし、初期胚移植での2-5%という確率に対し、胚盤胞移植では1%以下と可能性を下げることができます。

胚盤胞移植のデメリット

移植のキャンセル率が高い

高い妊娠率を誇る胚盤胞移植ですが、そこまで育つことが前提となります。中には3日目までは育つけれど胚盤胞にはならない方もいらっしゃり、その場合は移植がキャンセルになる確率が高くなります。

胚盤胞移植法による染色体異常が発覚する確率

年齢別の胚盤胞の染色体異常頻度

| 年齡 | 染色体異常率 |

|---|---|

| 30 | 23.2% |

| 31 | 31.0% |

| 32 | 31.1% |

| 33 | 31.0% |

| 34 | 31.1% |

| 35 | 34.5% |

| 36 | 35.5% |

| 37 | 42.6% |

| 38 | 47.9% |

| 39 | 52.9% |

| 40 | 58.2% |

| 41 | 68.9% |

| 42 | 75.1% |

| 43 | 83.4% |

| 44 | 88.2% |

| 45 | 84.3% |

| 46 | 72.1% |

| 47 | 100.0% |

| 48 | 100.0% |

| 49 | 100.0% |

Fertil Steril 2014; 101: 656より

上記のように、女性の年齢が上がるとともに、胚盤胞の染色体異常の頻度は上昇します。染色体は体を作る設計図のようなものなので、染色体が異常であると、着床しない、あるいは途中で発育が停止する(流産)という結果になります(中には出産まで至るケースもあります)。また、そもそも年齢が上昇すると胚盤胞にもなりにくくなるため、高い妊娠率を誇る体外受精と言えど、早めに治療を開始するに越したことはありません。

胚盤胞移植による着床率を上げる方法

良好な胚盤胞を移植しても100%妊娠するわけではありません。PGT-Aで正常と判断された胚でも、妊娠率は60-70%程度です。良好胚を2,3回移植しても着床に至らない場合は着床障害の可能性も考えられますので、必要に応じて検査をしてみましょう。

①超音波検査、MRI検査

超音波やMRIで画像的な評価をすることで、子宮筋腫や腺筋症、子宮内膜ポリープ、帝王切開瘢痕症候群など、子宮の形に問題がないかを調べることができます。

②子宮鏡検査

子宮鏡という細いカメラを用いて実際に子宮の中を観察します。子宮内膜ポリープや中隔子宮(子宮内部に本来ないはずの薄い膜状の壁が存在すること)、アッシャーマン症候群(子宮内膜の癒着)、慢性子宮内膜炎の有無を調べます。

③ERA検査、ER Peak検査

着床の窓のズレがないかを調べる検査です。通常の移植周期と同じように薬で周期を調整し、本来移植するであろう日に子宮内膜の組織を採取し、その遺伝子を調べて移植に適切な時期かを判断します。

④EMMA/ALICE検査、子宮内フローラ検査

ヒトの体には様々な部位に色々な菌が住み着いています。子宮内にも様々な菌がいることが分かっており、善玉菌が少なかったり、あるいは炎症の原因となる菌がいると着床率が低下することがわかってきました。これらの検査はその子宮内の細菌叢を調べることができます。

⑤CD138検査

慢性子宮内膜炎とは、持続的に子宮内膜に炎症が起きる疾患です。基本的に無症状であり、一般的なスクリーニング検査で診断することができません。CD138検査は子宮内膜組織を採取し、免疫染色して慢性子宮内膜炎に特徴的な細胞がいないかを調べる検査です。

⑥免疫の検査

ヒトの体には異物を敵とみなして排除する免疫機能が備わっています。受精卵を排除する免疫機能に異常がないかを調べる検査です。

妊活のご相談は松本レディースIVFクリニック

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなかできない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠しにくい方を対象に、不妊原因の探索、妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年に開業し、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられています。

当院の特徴につきましてはこちらをご参照ください。

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は胚盤胞について解説しました。毎日の注射をしながら予定を調整し、採卵という大きなストレスのかかるステップが終わり、凍結できているかを知るときは誰しも緊張することでしょう。中にはプレッシャーで医師や培養士の話があまり頭に入ってこなかったという方もいらっしゃいます。そんな時には、落ち着いたタイミングで今回の記事を参考にしていただければと思います。