不妊治療について調べた際に、様々な治療法を耳にする機会があると思います。その中で「体外受精」はいわゆるタイミング法や人工授精と比べて大きく違う印象を持つ方が多いようです。実際、外来の場でも「体外受精を考えているけれど、通院回数がとても多いと聞いた/体に負担がかかると聞いた」などの声はよく耳にし、それらが心配で治療に踏み出すのが何となく不安という患者さんは少なくありません。今回は体外受精のリスクについて、詳しく説明します。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本IVFレディースクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

体外受精とは

体外受精とは、生殖補助医療(ART)とも呼ばれ、女性の卵子を取り出し、精子と受精させ、受精卵(胚)を培養して、発育した胚を子宮に戻して着床を促す治療です。

このように体の外で受精を行うので体外受精といいます。

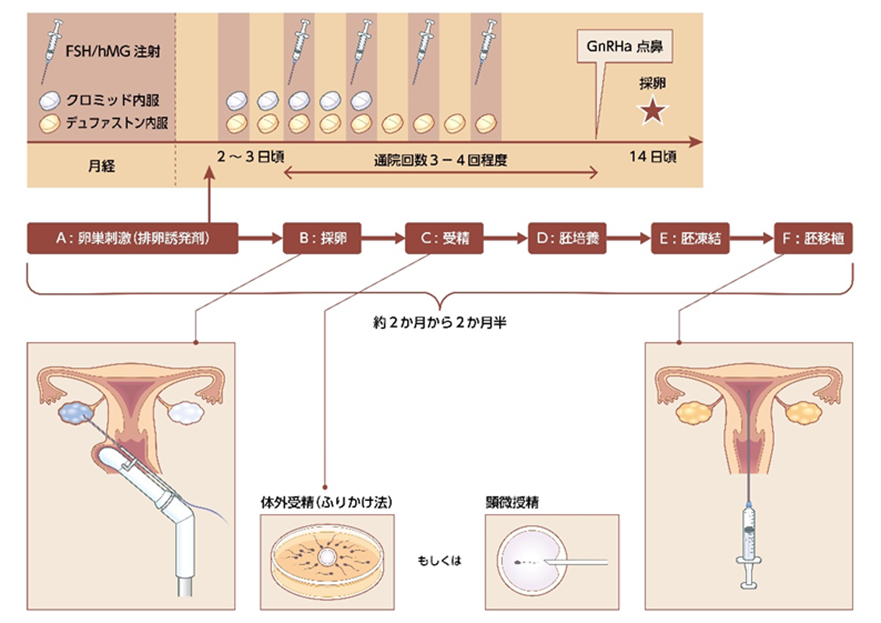

大まかな流れは下記の通りです。

A) 卵巣刺激:内服薬や注射を使用し、卵子を育てます。

B) 採卵:腟から卵巣に針を刺し、卵子を採取します。

C) 受精:精子の数や運動率に問題のない方は体外受精(ふりかけ法、シャーレの中に採取した卵子と調整した精子を置き、自然に受精させる)、精子に問題がある方は顕微授精(針で卵子の中に精子を直接注入する)を行い、受精させます。

D) 胚培養:受精した胚を培養器の中で育てます。

E) 胚凍結:受精後3日目、あるいは5・6日目の時点で育った胚を凍結します。

F) 胚移植:凍結した胚を融解し、子宮の中に戻します。

上記が一般的な流れですが、排卵誘発をせず自然に卵子の発育を待って採卵し、その周期に胚を移植する(卵巣刺激せず胚凍結もしない)「自然周期」と呼ばれる方法もあります。

体外受精で考えられるリスク

現状最も妊娠の確率の高い治療法である体外受精ですが、合併症も起こり得ます。

①卵巣過剰刺激症候群

卵巣刺激が強すぎる場合、卵巣が大きく張れて卵巣が捻じれたり、脱水を起こすことで血液が濃縮し、血栓症が起きる可能性があります。

②麻酔による合併症

局所麻酔薬に対するアレルギーや、静脈麻酔(眠る麻酔)では吐き気や嘔吐、呼吸が抑制されたり血圧低下などの重篤な副作用が起きることがあります。

③出血

針を刺した腟の壁や、卵巣から出血が起きることがあります。多くの場合は圧迫や自然に経過を見ることで止まることが多いです。ただし、非常にまれですが(0.04-0.22%程度)手術で止血しなければならないことがあります。

④腹腔内感染

採卵や移植を行うと、本来無菌であるお腹の中に腟の菌が移動し感染することがあります。子宮内膜症や、腹腔内感染の既往、複数回の骨盤内手術の既往などがリスクです。抗生物質で治療可能なケースも多いですが、中には手術で感染した卵巣を切除しなければならないこともあります。

⑤他臓器損傷

尿管や膀胱、腸など卵巣近くの他の臓器を傷つけることがあります。重篤な他臓器損傷の頻度は0.1%程度と非常に低いとされています。

⑥異所性妊娠

子宮内に胚を戻しても、卵管や卵巣など子宮内膜以外の場所に着床することがあります。0.6-1.3%程度に起こるとされています。

⑦周産期合併症

自然妊娠と比べて、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、前置胎盤、常位胎盤早期剝離、帝王切開、早産、低出生児分娩のリスクが上がるとされています。

⑧先天異常

日本における2007年の報告では、体外受精で産まれた赤ちゃんと一般集団の赤ちゃんを比較して、先天奇形の発生率は差がないと報告されています。一方で、染色体異常の確率はやや高いという報告があります。(一般集団0.6%/ART 3%)

⑨多胎

双子やそれ以上の多胎妊娠は母子ともに非常にリスクが高くなるため、移植する胚は原則一つとしてその発生の確率を下げるようにしています。ただし、移植した胚が一つでも、双子になる可能性はあります。

*体外受精に関連した癌の発症について

体外受精後に5年間フォローアップした研究の結果、卵巣癌、乳癌、その他婦人科癌の発症のリスクは増えないと報告されています。

以上のように、体外受精にはリスクがあります。それぞれの合併症について、できるだけ確率を下げるように様々な工夫がなされていますが、完全に0にすることはできません。どのような医療でも100%絶対合併症を起こさないということはありません。ご夫婦でそのリスクを理解していただき、体調がいつもと違うようであれば、早めに医師にご相談ください。

体外受精の流れ

①排卵誘発

生理中から排卵誘発剤を使用して卵巣を刺激し、複数個の卵子を採れるように育てます。数回診察して成熟卵が採れるタイミングを見極め、採卵日を決定します。2週間くらいの間に3,4回程度の受診が必要です。

②採卵

経腟超音波の先に針をつけ、腟壁を経由して卵巣に針を刺し、卵子が入っている卵胞液ごと吸引します。処置自体は、採れる個数にもよりますが数分から十数分で終わることが多いです。胚培養士が採取した卵胞液から卵子を探します。

③受精

採取された卵子は、ふりかけ法または顕微授精(精子の状態により決定します)にて受精させます。

④胚培養→凍結

受精卵(胚)は培養器で3日(初期胚)から5,6日間(胚盤胞)培養し、良好に発育したものを凍結します。

⑤移植

生理中から薬を開始し、子宮内膜を移植に向けて作っていきます。子宮内膜がある程度の厚みになったら移植日を決定します。移植は細いチューブを子宮の中に入れ、少量の培養液ごと胚を戻します。移植後は特に安静は必要なく、通常通りの生活で構いません。

⑥妊娠判定

移植から約10日後に採血で妊娠判定を行います。妊娠している場合は、妊娠9週くらいまでお薬を継続します。

体外受精に関するご相談は松本レディースIVFクリニック

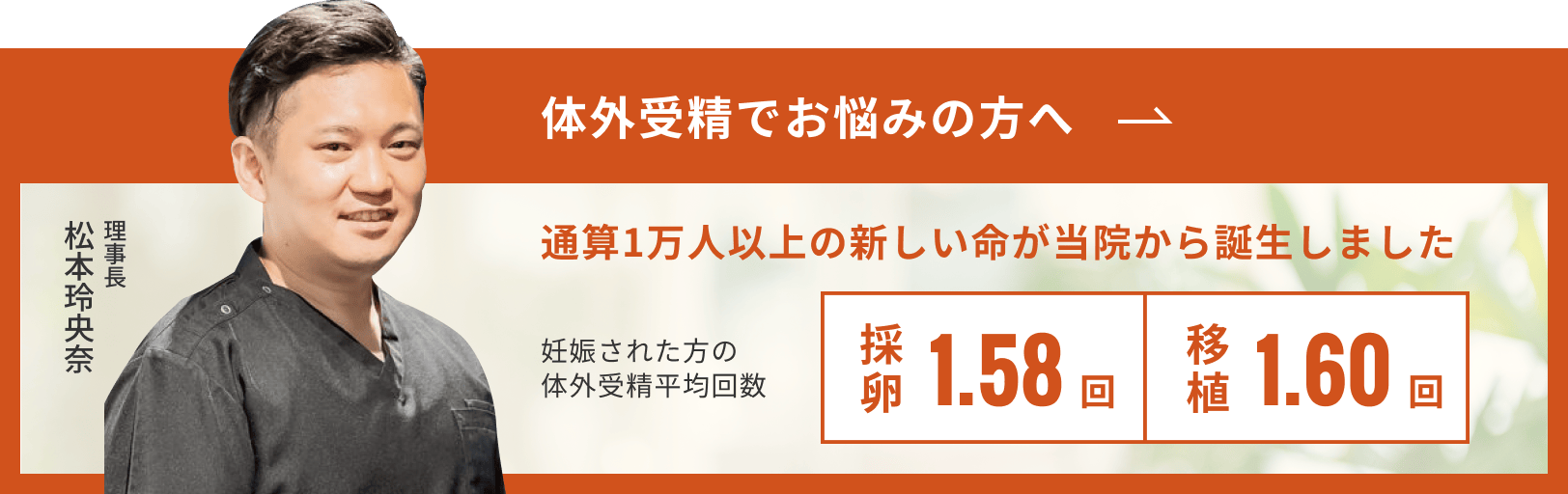

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなかできない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠しにくい方を対象に、不妊原因の探索、妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年に開業し、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられています。

当院の特徴につきましてはこちらをご参照ください。

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は体外受精の流れ、リスクについて説明しました。実際に読むと不安を覚える方もいらっしゃるでしょうが、現状不妊治療の中では最も高い妊娠率となる治療法が体外受精であり、また2021年には11.6人に1人が体外受精で産まれた赤ちゃんという報告があります。決して珍しい治療法ではなく、しっかりと対応できる病院で治療すれば高い治療効果を得られる方法でもあります。経験豊富で安全性に気を配ったクリニックであれば安心して治療に臨むことができます。ご自身が通院している、または通院を考えているクリニックがどのような治療を行っているか気軽に相談してみましょう。