女性の社会進出に伴い、結婚年齢や出産年齢は上昇しています。仕事を持つ女性では、ちょうど責任のある仕事を任される年代が妊娠適齢期とかぶることも少なくありません。子供が欲しいと思ったときに、自然に妊娠すればよいのですが、中々うまくいかない時に不妊治療を検討することになりますが、「仕事と両立できるのか」を不安に思い、中々踏み出せない方がいらっしゃいます。今回は不妊治療と仕事について、実際にどの程度の方が両立ができているか、両立のためのポイントなどを解説していきます。

池袋駅 東口から 徒歩3分

働きながら、通いやすい。

最善の手段が選べる妊活を。

松本IVFレディースクリニックは、

最新のテクノロジーを駆使し、

短期での妊娠成立を目指す、

すべての人に最適な

妊活を提供します。

不妊治療の基本的な流れ

①タイミング法

排卵の可能性時期に性交渉をもつ(「タイミングをとる」と言います)方法です。排卵日をより正確に推定するために、数回超音波で卵胞の大きさを計測したり、中々卵胞が育たない場合は排卵誘発剤を使用することがあります。

メリット

時間的、費用的負担が少ない。

デメリット

妊娠率が低い。

こちらもチェック:タイミング療法について

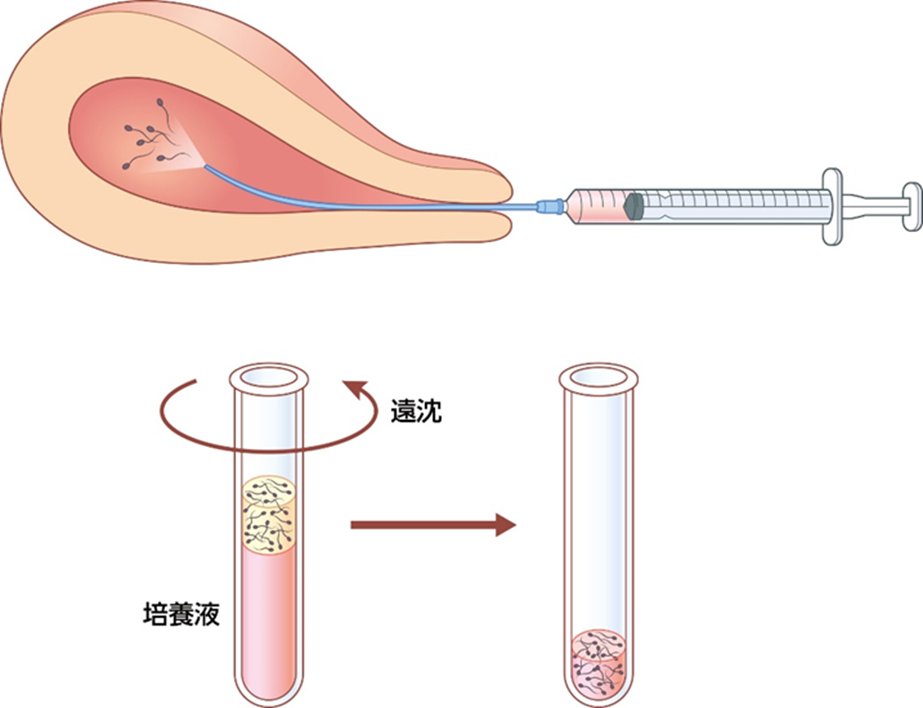

②人工授精

タイミング法と同様に排卵日を推定し、その可能性の高い日に精液を採取し、精子を遠心分離して子宮内に注入します。タイミング法よりも精子が移動する距離が短縮されるため、軽度の男性因子の方や性交障害の方に効果がある可能性があります。

メリット

不妊原因によってはタイミング法より妊娠率が高くなる。

デメリット

大幅な妊娠率の上昇は見込めない。人工授精当日に予定を合わせる必要がある。(男性は自宅採精であれば当日朝採取できること、女性は病院の指定した時間から処置完了まで2-3時間程度必要)

こちらもチェック:人工授精について

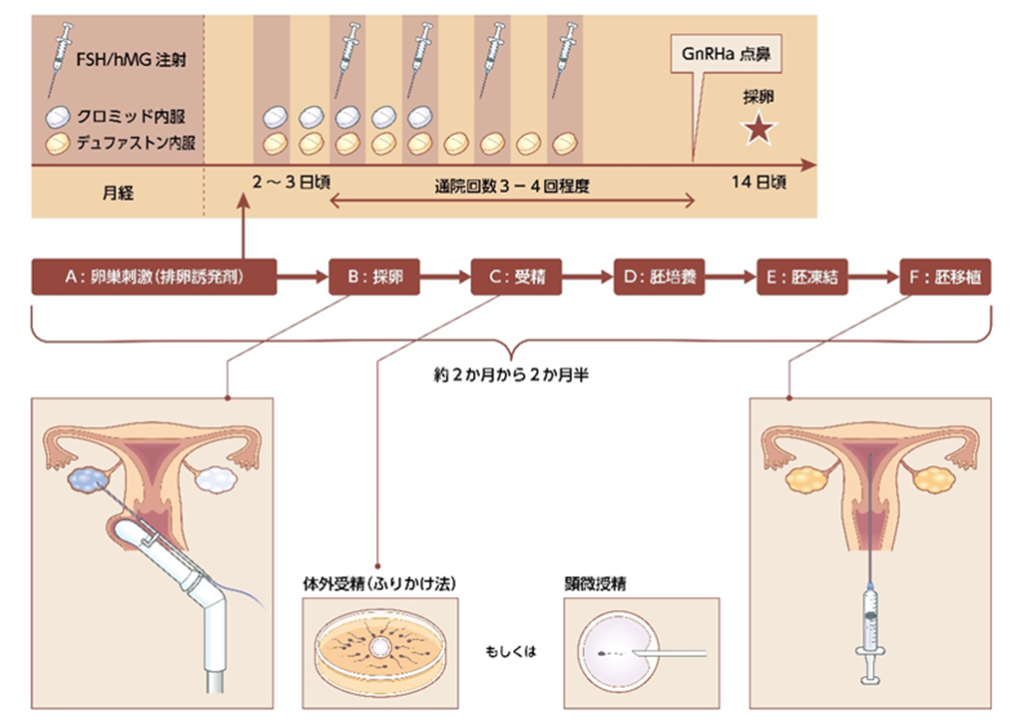

③体外受精(顕微授精)

体外受精とは、卵子を取り出し、精子と受精させ、受精卵(胚)を培養して、育った胚を子宮に戻して着床を促す治療です。体の外で受精を行うので体外受精といいます。

A) 卵巣刺激:内服薬や注射で、複数の卵子を育てます。

B) 採卵:腟から卵巣に針を刺し、卵子を採取します。

C) 受精:精子の状態により、体外受精(ふりかけ法:シャーレの中に採取した卵子と調整した精子を置き、自然に受精させる)、または顕微授精(針で卵子の中に精子を直接注入する)を行い、受精させます。

D) 胚培養:受精卵(胚)を育てます。

E) 胚凍結:受精後3日-5,6日目の時点で育った胚を凍結します。

F) 胚移植:一度凍結した胚を融解し、子宮の中に戻します。

メリット

現状の不妊治療の中では最も高い妊娠率が期待できる。胚がいくつか凍結できた場合、2人目以降の治療でも凍結ができた年齢の妊娠率が期待できる。

デメリット

通院回数が多くなりやすい。費用が他の治療法に比べて高額になる。

こちらもチェック:体外受精について(IVF)基礎知識や流れ

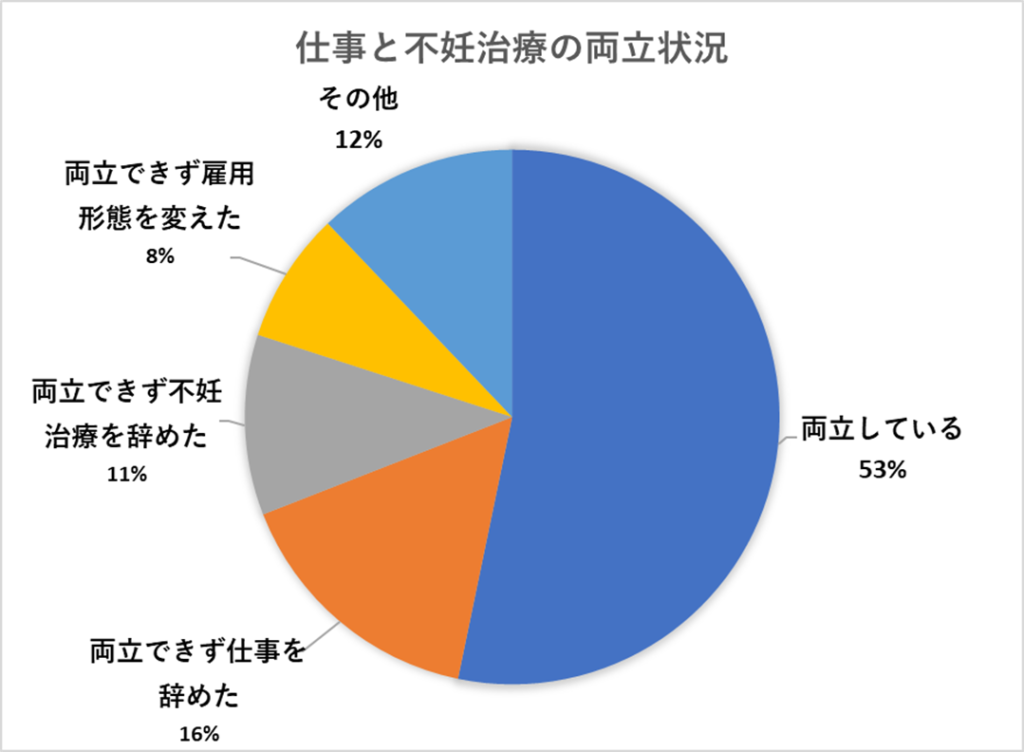

不妊治療と仕事を両立している人の割合は?

厚生労働省「平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査より

不妊治療をしたことがある(考えている)労働者の中で、「仕事と両立している(両立を考えている)」とした人の割合は53.2%になっている一方、「仕事との両立ができなかった(または両立できない)」と回答した人の割合は34.7%となっています。

また、NPO法人FINEの行った「仕事と不妊治療の両立に関するアンケートによると、不妊治療と仕事の両立をできている人の中で、95.6%の人は「両立は困難」としています。つまり、両立できている中でもほとんどの方が何らかのストレスを抱えながら治療と仕事を行っている現状があります。

「両立ができなかった」と回答した方の中には、「仕事または不妊治療を辞めた」「雇用形態を変えた」など、様々な方がいます。

- ● 不妊治療を経て子供を授かったとしても、その後子供を育てていくために費用がかかる

- ● 転職してすぐは通院のための有給休暇はとりにくい

- ● 産休や育休などの福利厚生を考えると正社員でいた方がよい場合がある

- ● 治療をしたからと言って絶対に子供が授かれる保証がないこと

など、不妊治療に専念したくてもその後のことを考えると仕事を辞める(あるいは雇用形態を変える)デメリットはあります。

不妊治療の現状とは

日本では、2020年に60381人が生殖補助医療(体外受精)により誕生しており、これは全出生児(840,835人)の7.2%に当たり、約14人に1人の割合です。人工授精やタイミング法まで含めると、実際に不妊治療で子供を授かった数はもっと増えると考えられます。

また、不妊ではないかと心配したことがあるカップルは39.2%で、これはカップル全体の約2.6組に1組の割合になります。実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)カップルは22.7%で、カップル全体の約4.4組に1組の割合です。つまり、不妊治療は決して特殊な治療法ではないと考えてよいでしょう。

不妊治療が特殊ではないとされている昨今、仕事と両立しながら治療を受ける方は多くいらっしゃいます。その中で、仕事と不妊治療を両立したいもののどちらかを諦めざるを得ない方、両立はできている方でも仕事と通院の調整に大なり小なり気を使っている方が多く、何らストレスなく仕事と不妊治療を両立できている方は多くはないという現実があります。

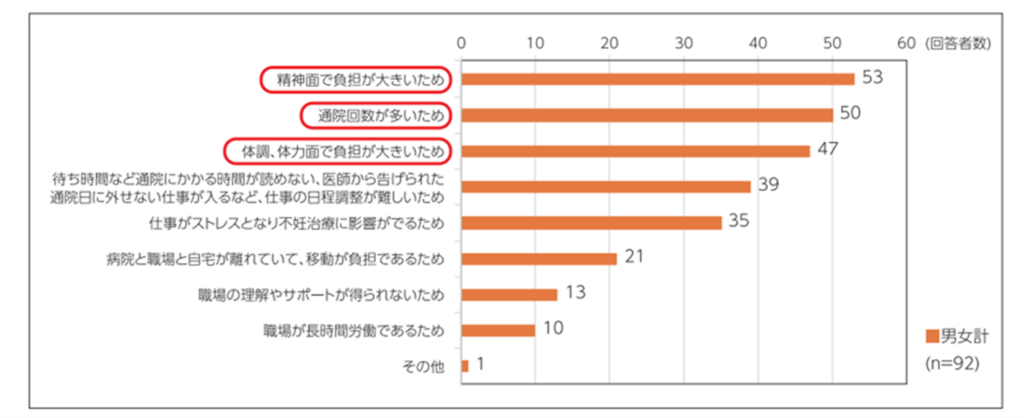

不妊治療と仕事の両立が難しい主な理由

厚生労働省

平成29年度「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」より

厚生労働省のアンケートでは、仕事と不妊治療が両立できなかった方から、何が問題だったで両立できないかの回答を得ています。「精神面での負担が大きい」「通院回数が多い」「体調、体力面で負担が大きい」が上位となっています。

①精神面での負担が大きい

不妊治療が保険適応となり、社会的に認知されるようになってきました。とは言え、経験者でないと実際の通院頻度や、待ち時間がどれくらいかわからないという問題があります。

人工授精、体外受精とステップアップすると、通院頻度は多くなりがちですし、「生理2,3日目に受診してください」「2日後に来てください」など、予定が急に決まったりする中、急な休みやシフトの変更を願い出るなどで非常に気を使います。仕事の繁忙期には通院すること自体が難しいケースがあります。それが何度も繰り返されると、精神的に負担が大きくなりがちです。

また、先が見えない治療の中、良い結果が出ない時に、周囲からの何気ない一言で傷ついてしまう、自分より後に結婚した後輩が自分より先に産休に入るなど、職場周囲の人間関係や立場で悩むという声も聴きます。

②通院回数が多い

タイミングや人工授精でも、中々自然に卵胞が発育しない方の場合、排卵誘発剤を使いながら卵胞を超音波で観察し、人工授精では処置を行う当日も時間を作らなければならないなど、多い方で1回の周期で3,4回程度通院する場合があります。

ステップアップして体外受精を行う場合はさらに卵胞の発育を細かく見る必要があり、採血での待ち時間も含めると、通院回数や1回あたりの受診時間は増える傾向にあります。また、自然周期など採卵から移植まで1周期で治療を完結させる場合は、多いと1か月の間に5-7回以上受診しなければならない場合もあります。また、それぞれの通院日は予め決められるわけではなく、一般的には生理が始まったら2-3日目に受診、その後の通院日は卵胞の発育次第で決まるため、予定が立ちにくい場合があります。

③体調、体力面で負担が大きい

以前に比べ大分安全性が高くなった不妊治療ですが、それでも体への負担が全くないかわけではありません。薬を使用することで副作用が出たり、時には卵巣が腫れるため生活に制限が出ることがあります。また、採卵では腟から卵巣に針を刺すため、稀ではあるものの、出血が多くなったり感染を起こし、それらに対する治療が必要になることがあります。

副作用がなくても、決められた時間に内服や注射、腟錠を使用するなど時間的な拘束がある治療もあり、仕事中にその時間を確保できるか心配される方もいらっしゃいます。

また、仕事をしたうえで、1か月に数回、1回あたり数十分から数時間かかる通院と、そのための往復時間が加わるため、体力的な負担も出てきます。

他にも、自宅や職場から病院が遠いと、移動時間の負担が大きくなる方がいます。特急や新幹線、飛行機を利用して受診する方もいますが、どこの病院も待ち時間が読めないため、予定通りに診察が終わらないことがあります。

また、会社や職業によっては勤務前後の受診が難しいことがあり、その場合休みの日を狙って曜日を固定する形での受診となりますが、生理開始日や卵胞の発育は日にちや曜日を狙うのは難しいため、受診した時にはベストな日ではないというケースもあります。

そもそも仕事自体のストレスが大きいという方もいらっしゃるでしょう。

男性側も、女性に比べると通院頻度は少ないとはいえ、人工授精や体外受精(採卵日)の朝に採精する必要があるため、夜勤や出張などと被らないように調整する必要があります。

不妊治療と仕事を両立したいなら、松本レディースIVFクリニックへ相談を

当クリニックは、「赤ちゃんが欲しいのになかなかできない」と悩んでいらっしゃる方のための不妊治療専門クリニックです。

妊娠しにくい方を対象に、不妊原因の探索、妊娠に向けてのアドバイス・治療を行います。

1999年に開業し、これまで、不妊で悩んでいた多くの方々が妊娠し、お母様になられています。

当院の特徴につきましてはこちらをご参照ください。

https://www.matsumoto-ladies.com/about-us/our-feature/

まとめ

今回は不妊治療と仕事の両立について解説しました。特に体外受精の採卵周期は、通院頻度が高くなり、急に受診する必要も出てきます。場所や通院時間が自分にあう病院や、自己注射を取り入れるなど通院回数を減らす工夫をしたり、スケジュールの相談に柔軟に対応してくれる病院を選ぶのが成功につながるポイントでしょう。まずは通院中の病院がどのような体制になっているか相談してみましょう。